- 登錄

- 注冊(cè)

- 智樂(lè)山APP

- 繁體

- 進(jìn)入適老模式

- 無(wú)障礙瀏覽

- ┆

- 網(wǎng)站支持IPv6

| 發(fā)布時(shí)間: 2024-04-07 10:02 來(lái)源: 市文化廣電旅游局 |

| 保護(hù)視力色:

|

|

|

|

樂(lè)山老地名之二十二:老霄頂

唐長(zhǎng)壽

樂(lè)山城民謠地名“十不得”中,有“好個(gè)老簫吹不得——老霄頂”。這老霄頂因霄與簫同音,就讓搞怪的樂(lè)山人調(diào)侃了一番。

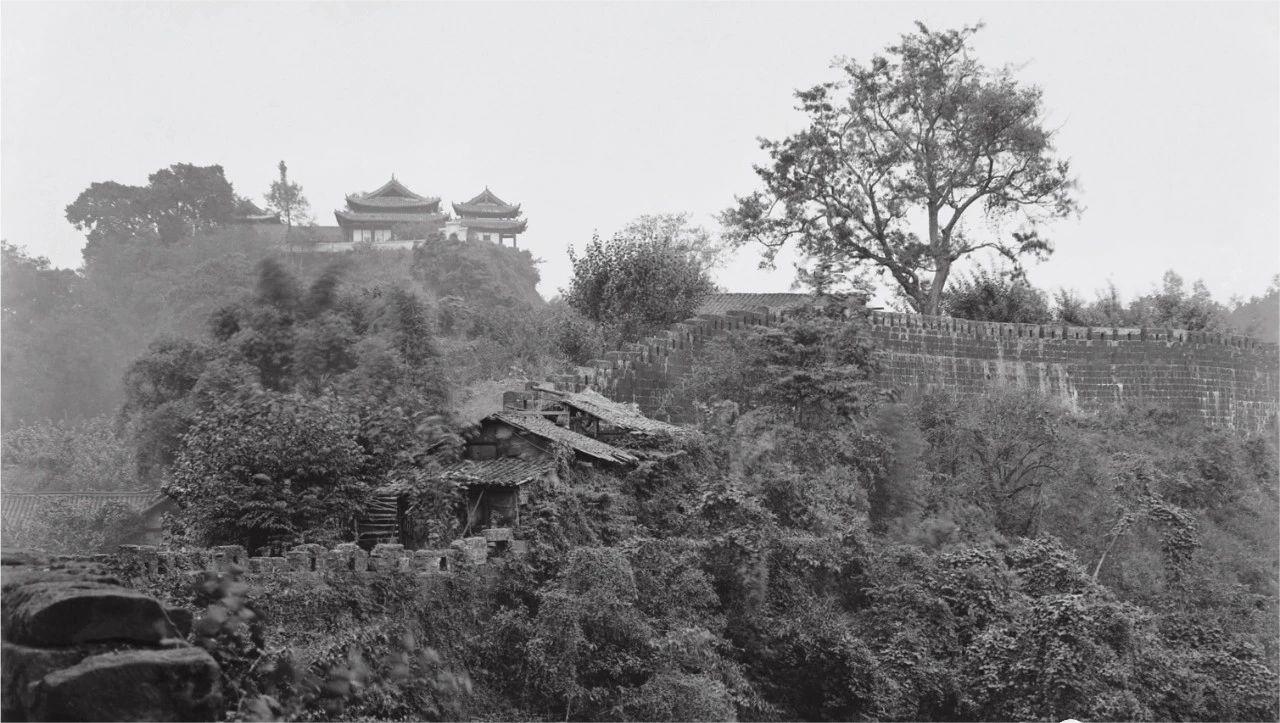

遠(yuǎn)望老霄頂威爾遜1908年攝

老霄頂之得名早已有解,道是該山頂有老廟子一座,叫神霄玉清宮,人們認(rèn)定了那個(gè)“霄”字,便叫做了老霄頂。樂(lè)山人愛弄些怪頭怪腦的名兒,此為一例。

名兒有點(diǎn)怪,但自古以來(lái),老霄頂就是樂(lè)山城主山。早在北周時(shí),山上就建有弘明觀,號(hào)稱道教名山。唐代改名開元觀,北宋張君房記其形勝道:“開元觀在層崗之上,下眺城邑,俯視江山,二水回瀠,眾峰環(huán)抱。”評(píng)其為“郡中之勝”,并非虛譽(yù)。有意思的是,張君房只說(shuō)了那道觀在“層崗”之上,卻沒(méi)說(shuō)那“層崗”叫什么名字。直到南宋王象之在《輿地紀(jì)勝》中,才叫出了山的大名——高標(biāo)山。其后,山又名高望山、萬(wàn)景山,在舊城改造以前,高標(biāo)山一直是古城的制高點(diǎn),一如郭沫若所言“實(shí)在是高標(biāo)在一切之上。”

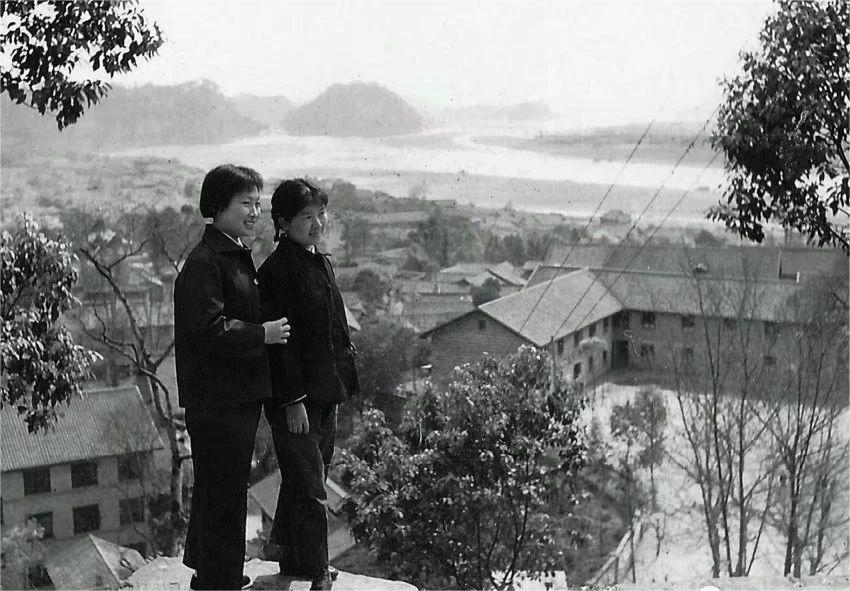

六妹唐素芳與同事在老霄頂上

鄧洪秀1974年攝

經(jīng)元、明,到清康熙時(shí),高標(biāo)山或有寫作高幖山者,以“幖”代“標(biāo)”,解釋為,開張兩翼,形如旗幟,故名高幖,迷信于那個(gè)“巾”字旁,弄得王碼五筆很郁悶。其實(shí),“標(biāo)”字本身就有“旗幟”之義,改“標(biāo)”為“幖”,實(shí)在是畫蛇添足。故咱們郭沫若在《我的童年》中寫道:“在考試期中我們時(shí)常去游城內(nèi)的高標(biāo)山。山在城內(nèi)西部,那和它的名字所指示的一樣,實(shí)在是高標(biāo)在一切之上。”用“標(biāo)”不用“幖”,仍寫作高標(biāo)山,并解著旗幟高高在上之意。1908年,趙熙先生登臨也有《高望山》詩(shī)道:“獨(dú)立高標(biāo)頂,峨眉霽色開。神霄不改碧,詩(shī)客一登臺(tái)。望古才難盡,看云雁又來(lái)。江山秋未老,誰(shuí)挽六龍迴。”什么幖不幖的,一邊稍息。

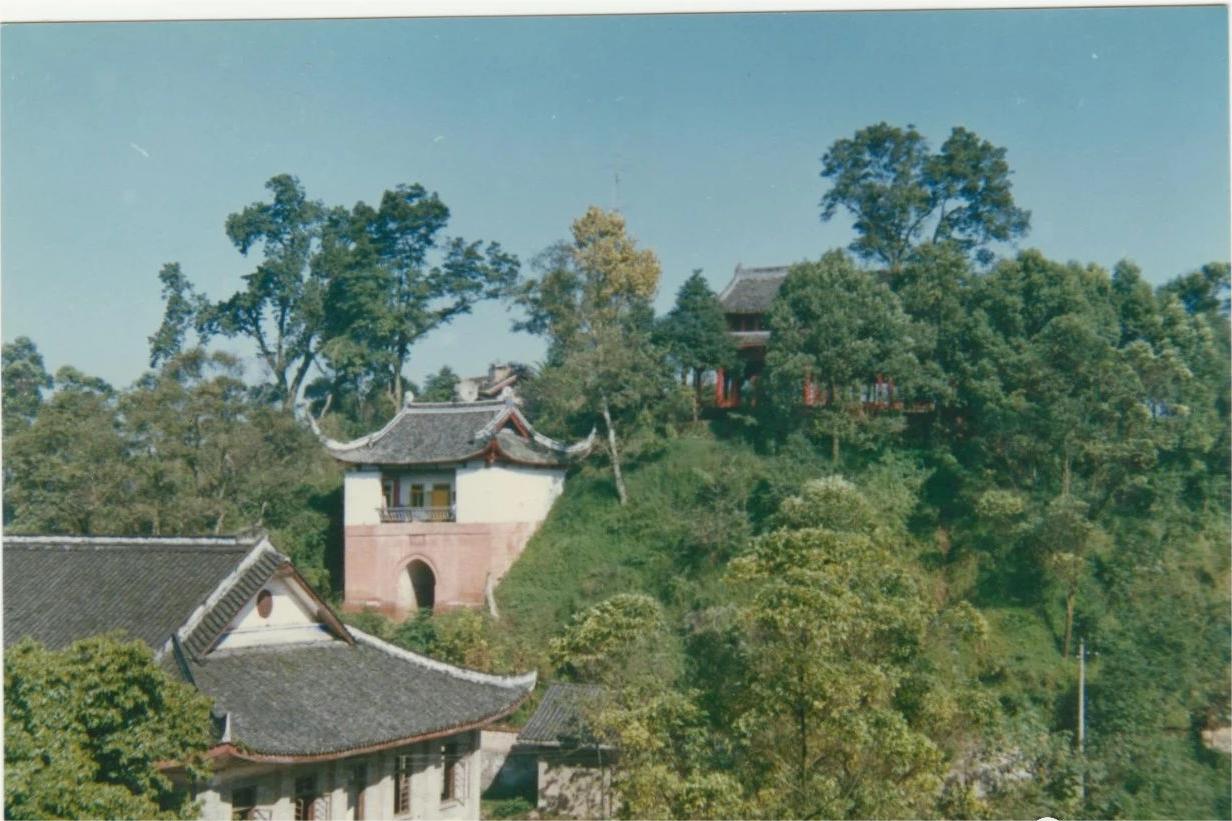

老霄頂靈官樓與萬(wàn)景樓胡學(xué)元1980年代攝

再后,因宋代山上建有神霄玉清宮一座老廟子,樂(lè)山人取老廟子之“老”和神霄之“霄”,便稱老霄頂了。值得注意的是,五通橋石麟鎮(zhèn)老街最高處也叫“老霄頂”,所以老霄頂之得名尚再可考察。清晚期的《御題天下大峨眉山勝景》圖中已出現(xiàn)“老簫”之名,故其得名的時(shí)間應(yīng)不晚于清晚期。抗戰(zhàn)時(shí)內(nèi)遷樂(lè)山的武大學(xué)生寫回憶錄,就是老霄頂老霄頂?shù)臎](méi)個(gè)完。這倒好,樂(lè)山人不再叫高標(biāo)山從而免除了地方文人無(wú)聊的“標(biāo)”“幖”之爭(zhēng)。當(dāng)代,山麓后形成小巷一條,亦名“高標(biāo)巷”,算是今人對(duì)“標(biāo)”字的認(rèn)可。

明代,“刊山為城”,沿老霄頂北面和西面堡坎砌城墻,最高處達(dá)30余米。

山頂上至今還保留有萬(wàn)壽觀、萬(wàn)景樓、靈官樓等明清建筑。萬(wàn)壽觀是樂(lè)山城僅存的明代建筑,萬(wàn)景樓、靈官樓則建于清代。萬(wàn)景樓是高標(biāo)山最有名的建筑,宋明以來(lái)詩(shī)家多有吟詠,范成大尤為推崇,作《萬(wàn)景樓》詩(shī)道:“左披九頂云,右送大峨月。殘山剩水不知數(shù),一一當(dāng)樓俱勝絕。玻璃濯錦遙相通,指揮大渡來(lái)朝宗。川靈胥命各東去,我亦順流飛短篷。詩(shī)無(wú)杰語(yǔ)慚風(fēng)物,賴有丹書傳小筆。仍添詩(shī)客倚闌看,令與山川相映發(fā)。龍灣歸路繞烏尤,棟云簾雨邀人留。若為喚得涪翁起,題作西南第一樓。”宋人李壽也有《萬(wàn)景樓》詩(shī),有句道:“試上城樓高處望,十洲三島似蓬萊。”確是俯視三江的最佳地點(diǎn)。

萬(wàn)壽觀李約瑟1943年攝

萬(wàn)壽觀后殿(或有誤為明代先天閣者)

斯普拉格1911年攝

二十多年前,已故的池剛先生還專為萬(wàn)景樓寫下《西南第一樓》一文,評(píng)說(shuō)道:“我以為萬(wàn)景樓的壯觀全在于它的得勢(shì)。始知宇宙闊,下看三江流,勢(shì)也。”

池剛又說(shuō):“我最愛在萬(wàn)景樓前看撲鳳洲的煙雨。風(fēng)雨飄遙,翠竹搖曳,掩映著星星點(diǎn)點(diǎn)的竹籬柴門,不時(shí)升騰著的裊裊炊煙,無(wú)聲地調(diào)和著煙雨,透過(guò)雨簾,看得見草地上奔跑的牛群,緩行的白帆,若隱若現(xiàn)沉浮于一片迷離空蒙。而岷江過(guò)了撲鳳洲,已成縹緲,再看凌云縹緲,烏尤縹緲,馬鞍縹緲,空幻若海上蓬萊、方丈、瀛洲三神仙山了。”于是,“萬(wàn)景樓,樂(lè)山的巴提農(nóng)神廟”成了他的結(jié)論。

靈官樓供奉的是鐵靈官像。樂(lè)山風(fēng)俗,日久不雨,即抬出鐵靈官上街求雨,據(jù)說(shuō)三兩日即可求得。現(xiàn)此公已不知去向,空留樓臺(tái)一座,讓你不辨東西。靈官樓下半山腰,是宋代的萬(wàn)景樓所在,清代為清虛宮。抗戰(zhàn)時(shí),武漢大學(xué)印刷廠就設(shè)在清虛宮,武大的球場(chǎng)也在清虛宮,故武大的男子籃球賽、女子排球賽在此多次舉行,引來(lái)看客無(wú)數(shù)。

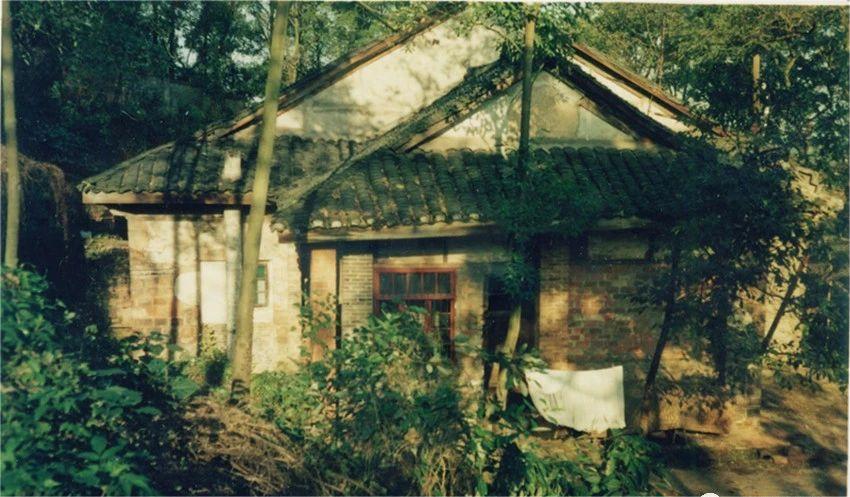

老霄頂東坡山腰、文廟之后,武大遷樂(lè)山時(shí)建有大禮堂一座,成為重要的講壇。一時(shí)名流往來(lái),或有葉圣陶登臺(tái)講學(xué);或有白崇禧宣揚(yáng)民國(guó)。陳立夫、郭沫若、黃炎培以至洋人李約瑟也曾先后登臺(tái)。名儒、紅學(xué)家吳宓到此演說(shuō)《紅樓夢(mèng)》,先后兩次4個(gè)小時(shí)的演說(shuō)中不用講稿,滔滔不絕,侃侃而談,妙語(yǔ)連珠,把武大學(xué)生們弄得如癡如醉。禮堂內(nèi)座無(wú)虛席不說(shuō),就連窗臺(tái)上都擠滿了人,其盛況可算得空前絕后了。

武漢大學(xué)大禮堂唐長(zhǎng)壽1991年攝

然而,當(dāng)下的老霄頂周圍,一座座高樓如雨后春筍般濱江排列,“一一當(dāng)樓供勝絕”之景自是蕩然無(wú)存了。現(xiàn)在的老霄頂已不能“高標(biāo)在一切之上”,對(duì)樂(lè)山人來(lái)說(shuō),老霄頂已經(jīng)失落了。