| 當(dāng)前位置: 首頁 > 黨務(wù)公開 > 部門信息 > 市委黨史和地方志研究室 > 資政研究 |

| 發(fā)布時間: 2025-03-19 15:54 來源: 市委黨史和地方志研究室 |

|

保護(hù)視力色:

|

|

|

樂山老城區(qū)擁有自先秦時期以來長達(dá)2000多年的歷史文化底蘊(yùn)。1994年,國務(wù)院授予樂山“國家歷史文化名城”的金字招牌。為深入貫徹“文旅興市”發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步把樂山老城區(qū)歷史文化資源保護(hù)好、傳承好、利用好,本研究基于《嘉州古城保護(hù)辦法》等政策文件,結(jié)合歷代典籍、實地調(diào)研與可鑒案例,系統(tǒng)梳理樂山老城區(qū)歷史文化底蘊(yùn)、現(xiàn)存主要文化遺跡和景觀現(xiàn)狀,提出兼具創(chuàng)新性與實用性的對策建議,供市委市政府研究新一輪老城區(qū)保護(hù)提升規(guī)劃和項目時參考。

一、樂山老城區(qū)的歷史文化底蘊(yùn)

相比國務(wù)院公布的其他歷史文化名城,樂山不僅底蘊(yùn)深厚,而且氣質(zhì)獨特,主要有以下幾個鮮明特征。

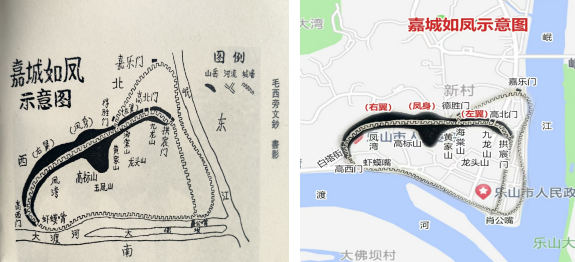

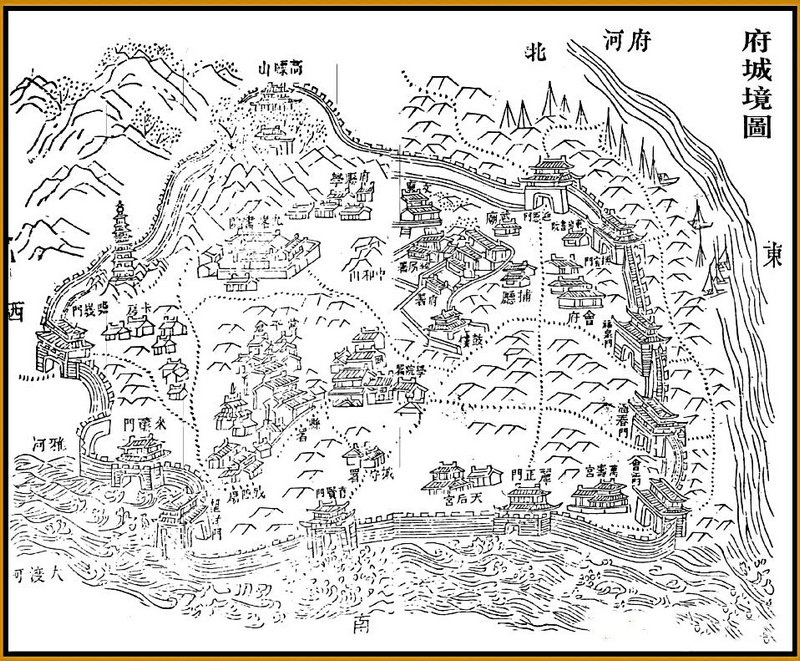

(一)佛城一體,“嘉城如鳳”。佛城一體,是嘉州古城與其他歷史文化名城相比最大的特色。國內(nèi)同樣以佛教造像藝術(shù)和古城著稱的敦煌、洛陽、大同,古城距佛像均較遠(yuǎn)。敦煌莫高窟離古城25公里,洛陽龍門石窟離古城13公里,大同云岡石窟離古城16公里,唯有嘉州古城佛城相融、唇齒相依。“嘉城如鳳”是樂山古城布局的又一特點,是古代風(fēng)水學(xué)在城市規(guī)劃、建設(shè)等領(lǐng)域得到廣泛運用的生動例證。清代張瑞在《鳳洲游記》中提到:“嘉城如鳳,洲涌其前,如相撲然。”清初《四川通省山川形勝全圖》手繪的嘉定府城墻布局和建筑風(fēng)格,也體現(xiàn)了“嘉城如鳳”的特點。據(jù)樂山已故著名文史專家毛西旁《怎樣理解“嘉城如鳳”》的表述,鳳頭、鳳嘴在月咡塘古文廟和九峰書院(現(xiàn)樂山日報社位置)、金花巷區(qū)域,鳳身在高標(biāo)山(老霄頂)區(qū)域,鳳左翼是高標(biāo)山東北沿古城垣到拱辰門一帶,鳳右翼是高標(biāo)山西南沿古城垣經(jīng)瞻峨門到蛤蟆口一帶。

“嘉城如鳳”示意圖

(二)水門眾多,古渡橫舟。樂山古城,由明朝修建的內(nèi)城和清朝修建的外城構(gòu)成,共27道古城門,多為臨水之門。三江沿岸均有城門和碼頭,大量過往官員、文人、商賈從外地乘舟而來,又從嘉州古渡揚帆而去,形成“古渡橫舟一葉秋,斜陽落盡柳梢頭”的意境。樂山最有名的3個古渡口正好在三江之上,即:沫水(大渡河)的西津渡(斑竹灣渡口),若水(青衣江)的草鞋渡(宋代叫燕津,現(xiàn)滟瀾州大橋位置),岷江的半邊街渡(古稱青衣津,現(xiàn)岷江一號橋位置)。唐朝岑參在詩中寫道:“載酒隨江鷗。悠然一傲吏,獨在西津頭。”宋朝范成大的詩《過燕渡望大峨山有白氣如層樓拔起叢云中》和《吳船錄》中的燕渡,指的就是草鞋渡。

(清·同治《嘉定府志》府城境圖)

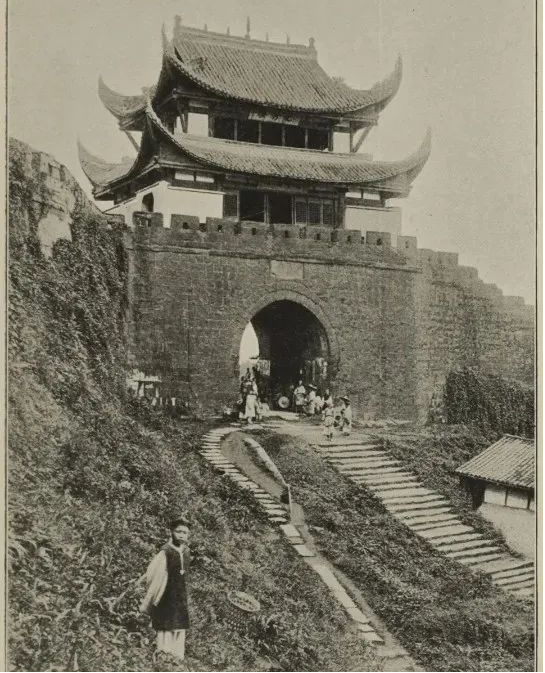

1929年,安瀾門古碼頭,嘉定府岷江和銅河的匯合處(瑞士地質(zhì)學(xué)家和探險家阿諾德·海姆攝)

(三)嘉州山水,久負(fù)盛名。嘉州自唐宋以來即因“嘉州山水”聞名于世,是古代中國最為出名的山水城市之一。初唐時期便有“嘉州十五景”,宋代《輿地紀(jì)勝》載:“嘉州十五景,曰望靈峰,曰西嶺精舍,曰石梁水,曰后壑,曰分溪塘,曰桂竹汀,曰梭原,曰茗岡,曰六度潭,曰長林閣,曰望山臺,曰青蒨徑,曰山梔園,曰石壑院,曰南洲草堂。”其中,峰、臺、原、岡、臺為山景或地景,水、壑、塘、汀、潭為水景,舍、閣、園、院、堂則為建筑,說明唐代的嘉州已形成豐富的山水人文建筑景觀。宋代邵博《清音亭記》云:“天下山水之觀在蜀,蜀之勝曰嘉州。”宋代《輿地紀(jì)勝》和《方輿勝覽》,都用了較長篇幅記錄古樂山城的景觀。宋代鄧諫從《江山堂記》亦云:“天下山水窟有二,曰嘉州,曰桂林。”

(四)名人薈萃,遺作豐富。西漢末年,光武帝劉秀因名士費貽贈予樂山“士大夫之郡”之稱。明代嘉定四諫(安磐、徐文華、程啟充、彭汝實)是士大夫之郡的代表人物。歷史上眾多文化名人在樂山為官或游歷,留下大量描寫樂山的作品。如唐代,岑參任嘉州刺史時寫下《登嘉州凌云寺作》,李白游峨眉山時寫下《峨眉山月歌》;宋代,陸游攝事嘉州時寫下《登荔枝樓》,蘇軾在樂山游歷時寫下“頗愿身為漢嘉守,載酒時作凌云游”的名句;清代,僧人佛冤徹綱留下《游峨集》。此外,還有《嘉定州志》(明·萬歷、清·康熙),《嘉定府志》(清·嘉慶、清·同治),《樂山縣志》(清·嘉慶、民國)等官書典籍。

(五)物華天寶,文化多元。樂山自古以來就是一座經(jīng)濟(jì)繁榮、開放包容的城市,歷史文化遺存也呈現(xiàn)多元化特征。例如,有崖墓文化,東漢崖墓數(shù)量為全國之最;有佛教文化,樂山大佛是唐代造像技術(shù)與佛教藝術(shù)的巔峰之作;有絲綢文化,樂山絲綢“水波綾”“烏頭綾”“紫葛”“嘉定大綢”都是貢品;有工業(yè)文化,宋代在城北設(shè)豐遠(yuǎn)監(jiān)造鐵錢,嘉州造官船銷往全國;有抗戰(zhàn)文化,故宮文物曾南遷樂山,武漢大學(xué)曾西遷樂山;有書院文化,如明代有東坡書院、九龍書院,清代有高幖書院、東巖書院,民國時期有復(fù)性書院;有紅色文化,樂山公園廣場(海棠廣場)是中國人民解放軍第十八軍進(jìn)軍西藏的出發(fā)地;有“三線”文化,樂山曾是國家“三線”建設(shè)重鎮(zhèn);有創(chuàng)新文化,我國最大的股票自發(fā)交易市場、首漂長江的第一人(堯茂書)、用三角翼飛翔的第一人(衣瑞龍)、自行車環(huán)游全國第一人(王大康)均出自樂山;有美食文化,宋代陸游的詩歌多次點贊樂山荔枝、峨眉白茶、凌云山茶、峨眉木耳,嘉魚、墨頭魚、東巖酒、萬景酒等在唐宋元時期已列入四川“名菜名食表”,當(dāng)今的蹺腳牛肉、“四大名串”、甜皮鴨、鱔絲等美食亦讓無數(shù)國內(nèi)外游客留連忘返。凡此種種,不勝枚舉。

二、樂山老城區(qū)歷史文化主要遺存和景觀現(xiàn)狀

樂山老城區(qū)的歷史文化底蘊(yùn)雖然深厚,但因年代久遠(yuǎn)、戰(zhàn)亂、災(zāi)害、舊城改造等原因,目前遺存的文物和古跡已經(jīng)不多。現(xiàn)存的老街巷、古建筑、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等,雖然還承載著嘉州古城的靈魂,但保護(hù)、傳承和利用的現(xiàn)狀仍不容樂觀。

(一)“嘉城如鳳”的古城格局已經(jīng)破壞。樂山的古城門和古城墻,構(gòu)成了“嘉城如鳳”城市格局的輪廓線。從清末到解放初,樂山的古城垣大多遭到破壞,隨著大部分明城墻及瞻峨門、高北門等古城門的消失,“嘉城如鳳”的經(jīng)典格局已難尋覓。現(xiàn)存的古城門還有麗正門、育賢門、會江門(上世紀(jì)九十年代拆除后用古磚復(fù)建)、拱辰門、人和門、平江門、承宣硚門、興發(fā)街門等8道古城門。現(xiàn)存的古城墻還有14處、總長約2500米,其中,明城墻10處、總長1704.2米,清城墻4處、總長約800米。

1898年的瞻峨門(英國旅行家、作家伊莎貝拉·露西·伯德攝)

(二)部分古建筑資源閑置已久。樂山老城區(qū)現(xiàn)存的古建筑,除樂山文廟、杜家院子、帥家院子、龍神祠等已列入重點文物保護(hù)單位、歷史建筑名單掛牌保護(hù)的外,還有一些有價值的老建筑鮮為人知、閑置已久。如,白塔街清朝時期的文幼章故居,原樂山衛(wèi)校民國時期的仁濟(jì)學(xué)校舊址,叮咚街上世紀(jì)五十年代的樂山縣圖書館舊址,府街清朝時期的狀元樓史家大院,里仁街清朝時期的王家大院等,都是具有厚重歷史痕跡的老建筑,是樂山創(chuàng)建省級歷史文化街區(qū)的可用資源。2016年至2024年,四川省政府一共公布了4批次歷史文化街區(qū)、共計95個,樂山僅在2020年的第三批次入選3個,這與樂山歷史文化名城的地位和資源很不匹配。

(三)老霄頂?shù)囊暰€通廊受到遮擋。老霄頂本名高標(biāo)山,是古嘉州的主山,曾又名高望山、高幖山、萬景山,統(tǒng)馭著全城風(fēng)水。宋代《輿地紀(jì)勝》載:“府之主山,巋然高聳,萬景在前,煙朝月夕,其景盡收。”宋代張君房贊曰:“下眺城邑,俯視江山,二水回瀠,眾峰環(huán)抱,為郡中之勝。”上世紀(jì)八十年代,城區(qū)的新建筑尚能遵循不遮擋老霄頂視線的要求,進(jìn)入九十年代后,老霄頂周邊及沫若廣場到肖公嘴沿線新建大量高樓,老霄頂鳥瞰古城的視線通廊和絕佳視角被破壞。高標(biāo)山曾被范成大贊譽(yù)為“西南第一樓”的萬景樓,如今已少了幾分當(dāng)年黃庭堅、陸游、范成大等登臨攬勝、詠詩作賦的愜意。

1908年,德國人恩斯特·柏石曼鏡頭下的嘉定府

2025年3月,老霄頂萬景樓眺望三江的視線通廊

(四)肖公嘴—鳳洲島一帶“天然畫廊”風(fēng)采減退。肖公嘴—鳳洲島一帶因“山、水、佛、島”四位一體的自然風(fēng)光和人文景觀,成為樂山城中最美的“天然畫廊”。清朝張瑞在《鳳洲游記》中寫道:“嘉州十景,鳳洲為第一。”肖公嘴—鳳洲島盡管是樂山城的黃金景觀帶,但保護(hù)利用不足,肖公嘴部分視域天際線被遮擋,鳳洲島自“8·18”洪災(zāi)以來已荒蕪4年,麗正門外昔日“古渡橫州”的意境已不復(fù)存在。

(五)歷史文化底蘊(yùn)彰顯不足。樂山老城區(qū)有歷史,也有文化,但并未得到充分彰顯,游客、市民的感知度整體不高。主要有以下幾點原因:一是大部分歷史建筑“毀”了,如明清時期的古城門、古城墻及大量的古民居、古街巷;二是現(xiàn)存的歷史建筑“空”了,如樂山文廟、龍神祠,室內(nèi)文物大多不存;三是必要的歷史標(biāo)識“缺”了,有的古城門門名刻字早已風(fēng)化消失,古城墻年代均無標(biāo)識;四是遺存的歷史典籍“散”了,現(xiàn)存的嘉州文獻(xiàn)典籍涵蓋經(jīng)史子集四大部類,其中不乏《唐山人詩集》(宋刻本)、《譯峨籟》與《峨眉凌云二山志》(晚明刻本)等孤本,是樂山文脈綿延的寶貴見證,但大多散落民間,只聞其名;五是鮮活的歷史傳承“少”了,以樂山歷史文化為題材的代言人、短視頻、廣播劇、影視劇、實景劇、舞臺劇、博物館、名人館、旅游線等富有表現(xiàn)力、吸引力的傳承媒介不足。

三、國內(nèi)歷史文化名城的經(jīng)驗做法

在歷史文化保護(hù)傳承利用工作中走在全國全省前列的上海、南京、廣州、蘇州、紹興、佛山、揚州、景德鎮(zhèn)、自貢等歷史文化名城,共同的特點是兼顧科學(xué)性與人文性,構(gòu)建起“規(guī)劃—保護(hù)—活化—傳承—協(xié)作”的閉環(huán),持續(xù)用力、久久為功,最終實現(xiàn)保護(hù)文化遺產(chǎn)與城市發(fā)展的共榮共生。

(一)突出規(guī)劃先行。堅持整體性保護(hù)與多維度規(guī)劃相統(tǒng)一,科學(xué)劃定歷史城區(qū)、制定專項規(guī)劃,構(gòu)建生態(tài)網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了保護(hù)與發(fā)展相協(xié)調(diào)。南京1984年就制定了歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃,將老城劃分為四大歷史城區(qū),保護(hù)“龍蟠虎踞”地理形勝,并依托明城墻、秦淮河串聯(lián)起各文化節(jié)點,至今已堅持依規(guī)保護(hù)40余年。廣州通過古代、近代、現(xiàn)代三條中軸線構(gòu)建“多軸并存”格局,既保留了2200多年未偏移的北京路古道遺址,又以珠江新城軸線引領(lǐng)了城市的現(xiàn)代發(fā)展。揚州相繼編制《歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃》《明清古城控制性詳細(xì)規(guī)劃》等保護(hù)規(guī)劃,2017年獲得地方立法權(quán)后首部地方法規(guī)為《揚州古城保護(hù)條例》。紹興在古街保護(hù)中,制定詳細(xì)的保護(hù)與開發(fā)規(guī)劃,明確古街的功能定位、空間布局和開發(fā)時序;根據(jù)歷史價值和文化特色,將古街分為核心保護(hù)區(qū)、風(fēng)貌協(xié)調(diào)區(qū)和適度開發(fā)區(qū),實施分類保護(hù);特別注重文化的傳承與活化利用,引入非遺展示、傳統(tǒng)手工藝體驗等文化項目,增強(qiáng)古街的文化吸引力。

(二)堅持科學(xué)保護(hù)。以科學(xué)研究和考古發(fā)掘為先導(dǎo),明確遺址范圍及歷史價值,構(gòu)建保護(hù)框架。南京通過持續(xù)20余年的考古勘探,確認(rèn)石頭城遺址范圍,發(fā)現(xiàn)六朝至隋唐城墻遺跡及“石頭”銘文磚,并規(guī)劃建設(shè)石頭城遺址博物館和考古遺址公園,累計修繕歷史建筑超100萬平方米。蘇州在古城保護(hù)中嚴(yán)格控制建筑高度與風(fēng)貌,至今已連續(xù)40多年將古城內(nèi)新建建筑高度控制在24米以下,保住了古城的天際線,保留了平江路、山塘街等傳統(tǒng)街區(qū)的原真性。紹興自20世紀(jì)90年代初以來,在古街、古建筑保護(hù)中堅持“修舊如舊”原則,對建筑進(jìn)行最小干預(yù)修繕;上虞里直街通過“微改造、精提升”修復(fù)白墻黛瓦,新舊建筑融合設(shè)計,保留歷史肌理;將古街保護(hù)與非遺展示結(jié)合,打造了魯迅故里、書圣故里等文化地標(biāo),年接待游客超千萬人次。揚州本著對歷史敬畏、對城市負(fù)責(zé)的態(tài)度,實施全面、系統(tǒng)、整體保護(hù),守護(hù)“小街小巷、古色古香、原汁原味、市民市井”底蘊(yùn)特色,讓城市留下記憶、讓人們記住鄉(xiāng)愁,5.09平方公里的明清古城已經(jīng)成為中國東部地區(qū)風(fēng)貌保存最完整的古城之一。景德鎮(zhèn)依托御窯廠遺址考古成果,復(fù)原明清官窯作坊群,打造集考古研究、非遺體驗于一體的“御窯博物館”,成為陶瓷文化地標(biāo);通過“陶溪川”文創(chuàng)園區(qū),將傳統(tǒng)陶瓷文化與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)合,年產(chǎn)值突破50億元。自貢出臺《自貢市歷史建筑分類保護(hù)辦法》,啟動文物建筑修繕保護(hù)三年行動,打造國際彩燈大世界,在2024年的四川省第四批省級歷史文化街區(qū)評選中,自貢有6條街區(qū)入選,為川內(nèi)城市第一。

(三)善于活化利用。堅持以文化為紐帶,推動“文商旅體”多業(yè)態(tài)融合,形成產(chǎn)業(yè)集群。上海外灘歷史風(fēng)貌區(qū)通過保留石庫門建筑,引入高端商業(yè)與藝術(shù)展覽,打造“思南公館”等文化消費地標(biāo),實現(xiàn)歷史空間與都市經(jīng)濟(jì)的共生。紹興早在2010年就明確提出“文商旅”融合發(fā)展戰(zhàn)略,制定了詳細(xì)的實施規(guī)劃,深挖文化資源,集中精力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和品牌打造;先后策劃舉辦魯迅文化節(jié)、黃酒節(jié)等大型活動,引入智慧旅游、文創(chuàng)產(chǎn)品等新業(yè)態(tài),提升紹興文化旅游知名度,2024年接待游客7319萬人次、增長11.9%,旅游總收入843億元,增長12%,成為“文商旅”融合的典范。廣州荔灣區(qū)永慶坊引入文創(chuàng)、餐飲等業(yè)態(tài),形成“老西關(guān)、新活力”的文旅地標(biāo)。南京外秦淮河融合賽艇運動、夜市經(jīng)濟(jì)與非遺展示,重現(xiàn)“活力之河”。佛山積極探索古村落“文、商、旅、產(chǎn)、居”高品質(zhì)融合路徑,推動一批古村落“自我造血”,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

(四)傳承文化根脈。挖掘非遺資源,推動活態(tài)傳承,以節(jié)慶活動增強(qiáng)文化認(rèn)同。上海利用數(shù)字化技術(shù),建立歷史建筑數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)文物的精準(zhǔn)保護(hù)與管理。紹興通過文化、技術(shù)、機(jī)制多維度創(chuàng)新,既守護(hù)了歷史文脈,又激活了街區(qū)活力,為古城保護(hù)提供了可復(fù)制的“紹興模式”,如特別重視數(shù)字賦能與精細(xì)管理,運用三維建模、無人機(jī)遙感等技術(shù)記錄古城風(fēng)貌,開發(fā)文物安全監(jiān)管系統(tǒng)實時預(yù)警風(fēng)險,實現(xiàn)古城全域文保單位數(shù)字化管理,全面消除對古城文物的監(jiān)管盲區(qū)。佛山專門制定歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護(hù)條例等一系列地方法規(guī),以法之名守護(hù)城市的“根與魂”。廣州新華街重啟中斷80年的“御史大王誕”民俗活動,融入醒獅巡游、孝親晚宴,并推動申報非遺,擴(kuò)大了國際影響力。自貢以“自貢燈會”為核心,結(jié)合傳統(tǒng)彩燈工藝與現(xiàn)代科技,打造全球知名節(jié)慶品牌,帶動文旅消費和技藝傳承。

(五)推動多元協(xié)作。建立政府主導(dǎo)、專家指導(dǎo)、平臺運作、居民參與的多元協(xié)作機(jī)制,形成了保護(hù)傳承歷史文化的整體合力。揚州完善“規(guī)劃—導(dǎo)則—指引—指南”的剛性約束機(jī)制,構(gòu)建“領(lǐng)導(dǎo)小組+平臺公司+項目指揮部+專家咨詢智庫”的運作機(jī)制,建立“政府資金、金融資本、社會資本、物業(yè)權(quán)利人”多元投入機(jī)制。南京通過“城墻守護(hù)者”志愿者項目,吸引數(shù)萬市民參與明城墻保護(hù)工作。紹興突出業(yè)態(tài)活化與社區(qū)共建,如在魯迅故里步行街引入AR夜景、天幕投影等年輕化業(yè)態(tài);在安昌古鎮(zhèn)同時保留3000余名原住民生活場景,實現(xiàn)居民與游客共贏。蘇州在平江路歷史街區(qū)改造中,居民通過“協(xié)商式騰遷”參與決策,保留原住民社區(qū),維持“水陸并行”的傳統(tǒng)生活場景。佛山成立歷史文化保護(hù)專家委員會,并于2023年公布51名歷史文化資源調(diào)查評估專家和48名歷史文化名城管理專家,鼓勵專家參與名城保護(hù)管理工作。廣州在永慶坊改造中,廣泛征求居民意見并聯(lián)合專家把關(guān),保留街巷尺度,引導(dǎo)原住民參與商鋪運營,做到“留人、留形、留鄉(xiāng)愁”協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

四、樂山老城區(qū)歷史文化保護(hù)傳承利用工作建議

近年來,樂山市響亮提出建設(shè)世界重要旅游目的地,先后把旅游興市、文旅興市上升為發(fā)展戰(zhàn)略,圍繞樂山老城區(qū)歷史文化的保護(hù)傳承利用做了大量卓有成效的工作。如,2017年9月出臺《樂山中心城區(qū)歷史建筑保護(hù)規(guī)劃》,2019年7月成立樂山歷史文化名城保護(hù)委員會,2020年9月出臺《樂山市桂花樓——皇華臺歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃》,2021年1月成立嘉州古城管理委員會,2022年9月出臺《嘉州古城保護(hù)辦法》,2022年12月對中心城區(qū)10處歷史建筑進(jìn)行掛牌保護(hù),推進(jìn)歷史建筑測繪建檔,對樂山文廟、老霄頂、龍神祠、嘉州古城墻、古城門、張公橋、桂花樓等文化遺址進(jìn)行修復(fù)修繕等,守住了嘉州古城最后的“底片”。今年起,隨著新一輪《樂山老城保護(hù)與提升利用規(guī)劃》的編制和相關(guān)項目的實施提上議事日程,樂山老城區(qū)歷史文化的保護(hù)傳承利用又面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為此,提出如下建議:

(一)始終敬畏歷史,堅持“保護(hù)第一”。城市發(fā)展與歷史文化古跡的保護(hù)是一對矛盾,容易此消彼漲。樂山自北周大成元年(579)于今三江匯流處設(shè)嘉州筑城以來,存續(xù)1400多年的古城垣,從民國17年(1928)開辦馬路開始拆除,至1992年舊城改造時幾近消失,用時不過短短的60余年。清代嘉慶年間的知府宋鳴琦在《壬申嘉定修城記》中感嘆:“夫前人之善政,后人不繼之,則前人之功棄;后人繼之而不變通,則后人之功亦棄”。《國務(wù)院批轉(zhuǎn)建設(shè)部、國家文物局關(guān)于審批第三批國家歷史文化名城和加強(qiáng)保護(hù)管理請示的通知》(國發(fā)〔1994〕3號)指出:“對于不按規(guī)劃和法規(guī)進(jìn)行保護(hù)、失去歷史文化名城條件的城市,應(yīng)撤銷其國家歷史文化名城的名稱”。樂山老城區(qū)現(xiàn)存的樂山大佛、古城墻、古城門、古祠廟、古民居、古橋、古街巷、古題刻、漢崖墓等重要古跡、遺址、文物,是“看得見”的歷史,是樂山作為國家歷史文化名城最直觀的符號。在新一輪舊城保護(hù)提升中,對于這些珍貴的歷史文化遺產(chǎn),應(yīng)始終堅持“保護(hù)第一”,嚴(yán)防“建設(shè)性破壞”。

一是堅守法規(guī)紅線。始終嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》《中國文物古跡保護(hù)準(zhǔn)則》《嘉州古城保護(hù)辦法》《樂山中心城區(qū)歷史建筑保護(hù)規(guī)劃》《樂山市桂花樓——皇華臺歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃》等法規(guī)、政策、規(guī)劃。始終遵循科學(xué)規(guī)劃、嚴(yán)格保護(hù)、規(guī)范管理、合理利用的原則,保護(hù)好樂山獨一無二的“山、佛、水、城”城市山水格局與天際輪廓線;保護(hù)好桂花樓—皇華臺等歷史文化街區(qū)和歷史地段;保護(hù)好嘉州古城的街巷格局;保護(hù)好嘉州古城墻等文物保護(hù)單位,以及未核定公布為文物保護(hù)單位的不可移動文物;保護(hù)好歷史建筑,以及未公布為歷史建筑但具有一定建成歷史、能夠反映歷史風(fēng)貌和地方特色的傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑;保護(hù)好古樹名木、古橋、古碼頭、古馬道、古水利工程、古牌坊、古石刻、古井、古溝渠,以及其他具有歷史文化價值的各類遺址、遺存、遺跡;保護(hù)好歷史地名(古街巷名)、歷史建筑名稱、商業(yè)老字號;保護(hù)好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)及其他民間文藝、傳統(tǒng)技藝和傳統(tǒng)習(xí)俗,始終保持嘉州古城歷史文化遺產(chǎn)的真實性、完整性、延續(xù)性。

二是全面調(diào)查建檔。對樂山老城區(qū)的古城門、古城墻、古民居等各類古建筑進(jìn)行一次全面的摸底調(diào)查,準(zhǔn)確掌握各類古建筑的位置(遺址)、數(shù)量、分布、類型及建成(重建、修復(fù))時間、歷史背景、建筑風(fēng)格、周邊環(huán)境和保存現(xiàn)狀等信息,建立全面準(zhǔn)確的“古跡檔案”,為今后永續(xù)傳承和維保、利用提供詳實的第一手資料。

三是開展考古發(fā)掘。對具體建成時間尚不明確的古城門、古城墻、古民居等古建筑,可采用碳十四測年、AI圖像識別、探地雷達(dá)與歷史文獻(xiàn)研究相結(jié)合等多種方法交叉驗證作出結(jié)論。如:南京明城墻,就是通過銘文磚紀(jì)年、夯土層包含的元代陶瓷殘片及碳十四數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合定年。埋于叮咚街道路下面的叮咚古井,可利用地質(zhì)雷達(dá)(GPR)等先進(jìn)設(shè)備探明古井輪廓和結(jié)構(gòu),確定發(fā)掘位置,逐層精細(xì)清理水泥層、泥土等覆蓋物,使其重見天日,盡可能讓其回響千年的“丁東聲”重現(xiàn)嘉州。

四是抓好修復(fù)修繕。對于發(fā)現(xiàn)的受損古建筑,應(yīng)在四川省文物考古研究院等專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,堅持原真性原則、最小干預(yù)原則、可逆性原則、可識別性原則,高質(zhì)量做好搶救性修復(fù)保護(hù)工作,確保做到“修舊如舊”。樂山明清時期的古城門上原都建有城樓,多為兩層,飛檐斗拱,是最具歷史文脈內(nèi)涵的元素,現(xiàn)存的8道古城門中有7道(育賢門、會江門、拱辰門、人和門、平江門、承宣硚門、興發(fā)街門)的城樓損毀后沒有復(fù)建,可參考?xì)v史地圖、老照片、繪畫等資料,恢復(fù)修葺仿古城門樓。對于已經(jīng)消失但遺址尚存的瞻峨門、高北門等古城門,可結(jié)合道路情況酌情重建。

五是完善標(biāo)識標(biāo)牌。對現(xiàn)存古城門、古城墻、古民居、古寺廟、古祠堂、古橋、古碑等各類古建筑,統(tǒng)一設(shè)計并懸掛規(guī)范醒目的標(biāo)識標(biāo)牌,詳細(xì)載明建筑物名稱、年代、類型、歷史背景、建筑特色、保護(hù)信息、語音導(dǎo)覽二維碼等信息,提升樂山老城區(qū)歷史文化底蘊(yùn)的還原度、可視度。

(二)梳理古城肌理,傳承樂山文脈。堅持軟件與硬件相結(jié)合、保護(hù)與提升相結(jié)合,全面梳理和呈現(xiàn)樂山的古城肌理,有形有態(tài)地延續(xù)樂山文脈,提升城市文化品位。

一是編纂出版系列專著。邀請知名作家、文史專家,編纂出版一批有分量、有影響的樂山文史專著。比如:編印《嘉州文獻(xiàn)集成》,參考《巴蜀全書》《衢州文獻(xiàn)集成》《遵義叢書》等地方性文獻(xiàn)集成項目,以影印出版方式保持收錄作品的原著原貌,打造“書籍中的樂山歷史文化博物館”;編纂《樂山傳》,參考《洛陽伽藍(lán)記》的寫法,采用“混合型文化通史”體裁,再現(xiàn)樂山建城2000多年來的歷史大事、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市變遷、水陸交通、名勝古跡、人物傳記、市井景象、民間習(xí)俗、傳說軼聞,形成“樂山城市文化記憶的立體檔案”;編纂《樂山歷史詩集》,以1985年市文物管理所編纂出版的《歷代名人詠嘉州》等為基礎(chǔ),將目前新發(fā)現(xiàn)的3000多首民國以前的樂山古代詩歌進(jìn)行匯編出版;編纂《樂山老照片集》,圖文并茂記錄自十九世紀(jì)末樂山有影像記錄以來的自然景觀、城市風(fēng)貌、人文生活、歷史事件、人物故事,為樂山的歷史文化留下一份珍貴的影像檔案。

二是再現(xiàn)“嘉城如鳳”歷史風(fēng)貌。通過文獻(xiàn)研究、考古發(fā)掘和民間調(diào)查,全面了解明代古城垣的原始布局、建筑風(fēng)格和文化內(nèi)涵,制定分階段、分區(qū)域的修復(fù)計劃。對現(xiàn)存的古城垣遺址進(jìn)行加固和保護(hù),并選擇具有代表性的古城垣段落進(jìn)行修復(fù),打造好城門、城墻、馬道、箭垛等景觀節(jié)點。同時,利用原衛(wèi)校后的城墻馬道等通道資源,將白塔街—瞻峨門—市人民醫(yī)院—原衛(wèi)校—老霄頂—黃家山—桂花樓—高北門—拱辰門的明城墻連為一體,培育以“嘉城如鳳”尋跡之旅為主題的徒步觀光旅游環(huán)線。

三是做靚歷史文化核心節(jié)點。肖公嘴、老霄頂、鳳洲島、樂山文廟、龍神祠、白塔街、桂花樓、府街等地段,是樂山老城區(qū)歷史文化元素最集中的核心節(jié)點,應(yīng)精心打造提升,充分彰顯資源價值。

——肖公嘴與鳳洲島。二者隔江相望,可作為“天然畫廊”項目整體打造,拓展游客和市民供休閑漫步、繪畫寫生、游江禮佛、攝影打卡的新空間,彰顯樂山人開放包容、敢為人先的精氣神。肖公嘴一側(cè),可將堯茂書“勇士碑”雕塑遷回,將栽種的高大樹木換為不易影響視線的海棠樹,打造觀景平臺,建設(shè)濱水棧道。鳳洲島一側(cè),可建設(shè)生態(tài)公園,并沿江建設(shè)可觀大佛和三江匯流景觀的濱水棧道,向市民和游客開放。逐步恢復(fù)麗正門、迎春門、鳳洲島、烏尤壩、杜家場橫渡碼頭,打通“佛城一體”的水上通道,再現(xiàn)“古渡橫州”的意境。

——老霄頂。這是樂山老城區(qū)的至高點,可按照“城市觀景臺”的定位,建設(shè)多層360度全景式觀景平臺,設(shè)置觀景望遠(yuǎn)鏡和互動導(dǎo)覽屏,輔以“光影樂山”燈光秀,并對阻斷老霄頂視線的高樓逐步采取科學(xué)適度漸進(jìn)削層的措施降低高度,逐步做到老霄頂與樂山大佛、峨眉山、肖公嘴、鳳洲島等標(biāo)志性景觀之間的視線通廊暢通無阻。

——樂山文廟。這是祭祀孔子的禮制性建筑,又是抗戰(zhàn)時期武漢大學(xué)在樂校址,可按照“儒學(xué)文化體驗中心”和“武大精神傳承地”的定位,在現(xiàn)有武大西遷紀(jì)念館和孔子文化展示區(qū)的基礎(chǔ)上,打造高品質(zhì)儒學(xué)文化展廳,定期舉辦祭孔大典,開設(shè)國學(xué)講堂,舉辦武大西遷辦學(xué)史和儒家文化學(xué)術(shù)研究交流活動,建成集文化傳承、歷史教育、旅游開發(fā)和社會服務(wù)于一體的綜合性文化地標(biāo)。

——龍神祠。龍神祠是為祭祀隋朝眉州(治所在今樂山)太守趙昱而建。趙昱因斬殺惡蛟、治理水患的功績被奉為“川主”,老百姓視之為“龍神”。過去樂山百姓有農(nóng)歷二月初二祭“龍神”,春耕前或秋收后舉辦炎帝會的民俗。可借《哪吒2》將中華神話傳說故事帶火全球的東風(fēng),在龍神祠復(fù)建斬蛟臺,于每年農(nóng)歷二月初二、八月十五分別在此舉辦“祭龍神”儀式和“炎帝會”特色民俗活動,將樂山的廟會、舞龍、舞獅、川劇、民間歌舞等地方文化表演融入其中,打造樂山文旅的新IP。

——白塔街、桂花樓、府街、里仁街。這一帶,可利用代表性的古建筑,打造樂山歷史文化小型博物館群落,如:將白塔街的文幼章故居打造為中西方文化交流紀(jì)念館,仁濟(jì)學(xué)校舊址打造為“樂山名人館”;將桂花樓的杜家院子等古民居,打造為樂山非遺文化博物館;將府街的史家大院,打造為樂山老街巷博物館;將濱河路的香皋別墅,打造為“楊半城”紀(jì)念館;將里仁街的王家大院,打造為樂山美食博物館。

(三)打造硬核名片,提升利用質(zhì)效。進(jìn)一步聚集重點,創(chuàng)新方法,深入推進(jìn)樂山優(yōu)秀歷史文化資源的利用質(zhì)效,打造與世界重要旅游目的地建設(shè)相匹配的歷史文化名城硬核名片。

一是爭創(chuàng)一批歷史文化街區(qū)。針對板廠街、興發(fā)街、鐵門坎巷、府街、叮咚街等歷史文化資源相對密集的老街區(qū),分別制定歷史文化街區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃,對街區(qū)內(nèi)的重要歷史建筑進(jìn)行科學(xué)修繕,深度挖掘并系統(tǒng)呈現(xiàn)街區(qū)的歷史文化,適度植入為文創(chuàng)空間、特色民宿、傳統(tǒng)手工藝體驗等項目,力爭在四川省第五批歷史文化街區(qū)名單中,樂山老城區(qū)至少有2條以上入選。

二是加大歷史文化宣傳力度。培養(yǎng)一批代言人,采取講座、短視頻、直播、專訪等形式宣傳樂山歷史文化。編播一批廣播劇,如圍繞嘉州古城墻的建設(shè)始末,編播《嘉州修城記》。攝制一批影視劇,如圍繞樂山歷史變遷與名人故事,創(chuàng)編電視連續(xù)劇《嘉州風(fēng)云》。創(chuàng)編一批舞臺劇,如根據(jù)樂山大佛的建造故事,創(chuàng)編舞臺劇《大佛傳說》。打造一臺實景劇,如運用樂山三江匯流的自然景觀與典型的人文故事,打造一臺實景劇《三江潮涌》。編發(fā)《樂山歷史文化漫步路線圖》,讓市民和游客輕松尋訪樂山歷史文化古跡、景點、街區(qū)。

三是開發(fā)“重走十八軍進(jìn)藏路”紅色旅游線路。爭取省文旅廳支持,以“傳承紅色基因·弘揚老西藏精神”為主線,聯(lián)合川藏兩省節(jié)點城市,打造樂山(誓師出發(fā)地)→雅安(318公路文化體驗館)→康定(翻越折多山)→甘孜(18軍窯洞群遺址)→昌都(昌都戰(zhàn)役紀(jì)念館)→拉薩(川藏公路紀(jì)念碑),集歷史教育、生態(tài)觀光、文化體驗于一體的紅色旅游精品線路,預(yù)計可帶動沿線20個縣市文旅產(chǎn)業(yè)升級,為樂山每年增加游客50萬人次以上,旅游綜合收入10億元以上。

課題組成員:

吳道鴻 中共樂山市委黨史和地方志研究室主任

稅俊峰 中共樂山市委黨史和地方志研究室副主任

周德平 中共樂山市委黨史和地方志研究室四級調(diào)研員

羅潤萍 中共樂山市委黨史和地方志研究室地志科科長

王 柳 中共樂山市委黨史和地方志研究室地志科副科長

陳 新 樂山史志特約研究員、本地文史公眾號《鐵門坎風(fēng)月談》作者

執(zhí)筆人:吳道鴻、陳新

政策解讀: