| 當(dāng)前位置: 首頁 > 黨務(wù)公開 > 部門信息 > 市委黨史和地方志研究室 > 數(shù)字黨史館 > 黨史遺址 |

| 發(fā)布時(shí)間: 2021-07-13 16:13 來源: 市委黨史和地志研究室 |

|

保護(hù)視力色:

|

|

|

樂山郭沫若故居位于樂山市沙灣區(qū)沙灣鎮(zhèn)文豪街315號(hào)。

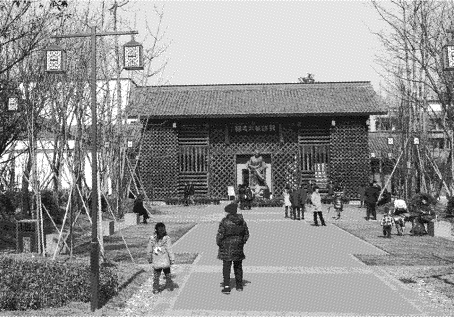

郭沫若故居全貌

郭沫若(1892.11.16—1978.6.12),原名郭開貞,四川樂山沙灣人,漢族,中國共產(chǎn)黨黨員,是我國現(xiàn)代著名的無產(chǎn)階級(jí)文學(xué)家、詩人、戲劇家、古文字學(xué)家、考古學(xué)家、書法家、翻譯家,也是中國現(xiàn)代杰出的馬克思主義歷史學(xué)家、革命的思想家、政治家和著名的社會(huì)活動(dòng)家。他的著作橫跨文學(xué)、藝術(shù)、歷史、政治、經(jīng)濟(jì)、考古眾多領(lǐng)域,集科學(xué)、文化、史學(xué)、文字家之大成,為發(fā)展人類文化建立了偉大功勛,是我國現(xiàn)代文學(xué)史上一位學(xué)識(shí)淵博、才華卓越的著名學(xué)者,是繼魯迅之后,我國文化戰(zhàn)線上又一面光輝旗幟。郭沫若幼年入家塾讀書,1906年入嘉定高等學(xué)堂學(xué)習(xí)。1914年赴日本留學(xué),后棄醫(yī)從文,1923年畢業(yè)于日本九州帝國大學(xué)醫(yī)科。這個(gè)時(shí)期接觸了泰戈?duì)枴⒏璧隆⑸勘葋啞⒒萏芈韧鈬骷业淖髌贰?918年寫的《牧羊哀話》《死的誘惑》分別是他的第一篇小說和新詩。1919年五四運(yùn)動(dòng)爆發(fā),他在日本福岡發(fā)起組織救國團(tuán)體夏社,投身于新文化運(yùn)動(dòng),寫出了《鳳凰涅磐》《地球,我的母親》《爐中煤》等詩篇。代表作詩集《女神》擺脫了中國傳統(tǒng)詩歌的束縛,反映了“五四”時(shí)代精神,在中國文學(xué)史上開拓了新一代詩風(fēng)。1921年6月,他和成仿吾、郁達(dá)夫等人組織創(chuàng)造社,編輯《創(chuàng)造季刊》。1923年回國后繼續(xù)編輯《創(chuàng)造周報(bào)》和《創(chuàng)造日》,系統(tǒng)學(xué)習(xí)馬克思主義理論,提倡無產(chǎn)階級(jí)文學(xué)。1926年7月參加北伐,任國民革命軍政治部副主任。1927年參加南昌起義,同年8月經(jīng)周恩來、李一氓介紹加入中國共產(chǎn)黨。1924年到1927年間,創(chuàng)作了歷史劇《王昭君》《聶嫈》《卓文君》。1928年2月因被國民黨政府通緝,前往日本避難,開始研究中國古代史和古文學(xué),撰寫的《中國古代社會(huì)研究》在中國開創(chuàng)了中國唯物史觀派,并占據(jù)中國學(xué)術(shù)界主流地位,撰寫了《甲骨文字研究》,憑借這一時(shí)期的甲骨文研究,于1948年當(dāng)選為第一中央研究院院士。1937年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后回國,以無黨派人士身份,在周恩來直接領(lǐng)導(dǎo)下從事抗戰(zhàn)文化工作,團(tuán)結(jié)進(jìn)步文化人士從事抗日救亡運(yùn)動(dòng),先后擔(dān)任國民政府軍事委員會(huì)政治部第三廳廳長(zhǎng)、文化工作委員會(huì)主任、中華全國文藝界抗敵協(xié)會(huì)理事。1941年皖南事變后,他寫了《屈原》《虎符》《棠棣之花》《孔雀膽》《南冠草》《高漸離》六部歷史劇和戰(zhàn)斗詩篇《戰(zhàn)聲集》以及雜文《甲申三百年祭》。其中1944年作的《甲申三百年祭》,被中共中央定為整風(fēng)學(xué)習(xí)文件。1946年后,在國民黨統(tǒng)治區(qū)從事民主運(yùn)動(dòng),成為國統(tǒng)區(qū)文化界的革命旗幟,有力支援解放戰(zhàn)爭(zhēng)。1948年為出席新政協(xié)會(huì)議赴東北解放區(qū)。1949年3月率中國代表團(tuán)赴布拉格參加世界擁護(hù)和平大會(huì),當(dāng)選主席團(tuán)副主席。新中國成立后,先后擔(dān)任全國政協(xié)副主席、政務(wù)院副總理、中央人民政府委員、全國人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)、中國保衛(wèi)世界和平委員會(huì)主席、國家文化教育委員會(huì)主任、中華全國文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)主席、中國科學(xué)院院長(zhǎng)等職。1958年重新加入中國共產(chǎn)黨,1958年9月至1978年6月任中國科技大學(xué)首任校長(zhǎng)。為中國共產(chǎn)黨第九、十、十一屆中央委員。同時(shí)堅(jiān)持文學(xué)創(chuàng)作,出版了歷史劇《蔡文姬》《武則天》等多部詩集等作品。主編《中國史稿》和《甲骨文合集》,全部作品編成《郭沫若全集》38卷。

樂山郭沫若故居大門

樂山郭沫若故居——郭沫若書法手跡碑廊

郭沫若紀(jì)念館

樂山郭沫若故居始建于清嘉慶年間,為中式穿頭結(jié)構(gòu)平房,由四進(jìn)三井和一個(gè)后院組成,有大小房間36間,占地面積2186平方米,建筑面積1108平方米,集居家、商鋪、家塾、園林為一體,至今仍保持原樣。故居的正門楣上“貞壽之門”大匾,是因其祖母百歲之時(shí)受清光緒皇帝所賜封(1980年恢復(fù)故居時(shí)為羅孟汀手書)。臨街為商業(yè)店鋪,取字“郭鳴興達(dá)”號(hào),寓興旺發(fā)達(dá)之意。二進(jìn)橫匾“汾陽世第”,意郭氏為唐汾陽王郭子儀后裔。二進(jìn)、三進(jìn)陪房為郭沫若誕生之處及與張瓊?cè)A結(jié)婚時(shí)的洞房,其父母居室及廚房、酒房亦在此。后院為綏山山館及花園,是郭沫若幼年讀書的地方。1939年春,郭沫若回到沙灣探親,并到沙灣小學(xué)作抗日宣講;同年秋,因父親去世,郭沫若再次回到沙灣。1980年4月26日,郭沫若故居經(jīng)修復(fù)后正式對(duì)外開放,并接待了日本國第一個(gè)訪問樂山的代表團(tuán)。1992年,樂山市沙灣區(qū)政府為紀(jì)念郭沫若誕辰100周年,在故居后花園外沿,修建郭沫若故居博物館,占地1000平方米,為一樓一底三合庭院仿古建筑。2012年,為紀(jì)念郭沫若誕辰120周年,樂山市沙灣區(qū)人民政府拆除郭沫若故居博物館,投資修建了郭沫若紀(jì)念館、沫若文化苑,并對(duì)郭沫若故居后花園進(jìn)行了復(fù)原改造。郭沫若紀(jì)念館于2010年9月動(dòng)工,2012年10月竣工,占地面積6056平方米,建筑面積3698平方米,陳列布展面積2200平方米。紀(jì)念館陳列布展分為“君自沫水來”“國之棟梁柱”“文藝新創(chuàng)造”“史學(xué)開宏篇”等四個(gè)單元。沫若文化苑于2012年2月開工建設(shè),2012年10月竣工,占地面積14980平方米,建筑面積1732平方米,是沫若文化主題公園、郭沫若故居和郭沫若紀(jì)念館內(nèi)涵和外延。

郭沫若故居綏山山館——郭沫若啟蒙受教育的地方

1980年7月7日,四川省政府將其命名為省級(jí)文物保護(hù)單位;1995年11月,進(jìn)入四川省委、省政府命名的省首批青少年教育基地和愛國主義教育基地;2004年,被國家旅游局命名為國家AA級(jí)景區(qū);2006年5月25日,進(jìn)入國務(wù)院命名的第六批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位;2013年7月,成功創(chuàng)建為國家4A級(jí)旅游景區(qū);2014年8月,被授予四川省國防教育基地;2014年11月,被命名為四川省中共黨史教育基地。

政策解讀: