| 當前位置: 首頁 > 政務(wù)信息 > 機關(guān)簡介 > 派出機關(guān)(機構(gòu)) > 峨眉山景區(qū)管委會 > 部門動態(tài) |

| 發(fā)布時間: 2025-06-23 09:37 來源: 峨眉新聞網(wǎng) |

| 保護視力色:

|

|

|

|

文化遺產(chǎn)是人類文明的璀璨明珠,是連接過去、現(xiàn)在與未來的精神紐帶。加強文化遺產(chǎn)保護傳承,構(gòu)建群防群護、應(yīng)保盡保的大保護格局,是守護民族根脈、堅定文化自信的重要舉措。在世界文化與自然雙遺產(chǎn)地峨眉山,一群文物守護者用日復(fù)一日的堅守與付出,書寫著文化遺產(chǎn)保護的生動篇章。

晨曦微露:開啟一天的守護之旅

當?shù)谝豢|陽光灑向峨眉山,世界文化與自然遺產(chǎn)研究院的文物守護者們已做好了出發(fā)的準備。

上午9點,峨眉山風景名勝區(qū)管理委員會文物保護管理局副局長孫道山帶領(lǐng)著巡查小隊來到峨眉山博物館,準時開啟了一天的文物巡查工作。博物館內(nèi)陳列著眾多珍貴的文物,其中明代的趙公明銅像格外引人注目。

孫道山介紹:“這件是明代的趙公明銅像,平時我們要多監(jiān)測它的溫濕度,還要看它表面的漆飾有沒有脫落、褪色,如果有變化,我們就是需要對它進行修復(fù)。”

巡查人員仔細查看展廳內(nèi)的溫濕度計,認真記錄下實時數(shù)據(jù),確保文物處于適宜的保存環(huán)境。隨后,他們還對展廳的安全消防設(shè)施進行逐一檢查,從滅火器的壓力是否正常到消防通道是否暢通,每一個細節(jié)都不放過。

細致入微:守護文物的每一寸肌理

查看古建筑的木構(gòu)件是否存在糟朽現(xiàn)象,是否有白蟻侵蝕的痕跡,屋面是否漏雨……離開博物館,巡查小隊前往報國寺等古建筑群,開始對地面不可移動文物進行巡查。

孫道山表示:“對寺院、古建一類的地面文物,我們會重點從安防、消防、防雷三個方面進行檢查,同時關(guān)注文物本體的一個保存狀況。”

穿梭在古建筑之間,巡查人員用敏銳的目光審視著每一處細節(jié),并結(jié)合專業(yè)知識對可疑之處及時進行分析、記錄。

據(jù)了解,峨眉山現(xiàn)有不可移動文物94處,其中全國重點文物保護單位1處、四川省文物保護單位6處、樂山市文物保護單位12處;可移動文物4700件,其中一級文物21件、二級文物88件、三級文物904件、一般文物3687件。

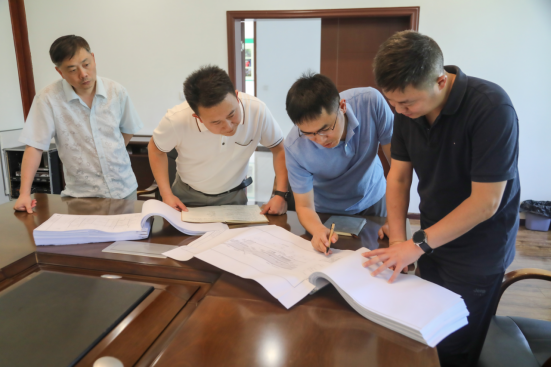

集思廣益:共商文物修復(fù)保護方案

結(jié)束巡查工作,文物守護者們回到辦公室,顧不上休息,便開始整理當天發(fā)現(xiàn)的問題。他們將巡查過程中記錄的監(jiān)測數(shù)據(jù)、文物病蟲害情況等進行分類匯總研判,形成詳細的報告。隨后,組織召開內(nèi)部討論會,與同事、專家共同討論文物修繕與保護方案。會上,大家各抒己見,結(jié)合專業(yè)知識和實際情況,提出了許多切實可行的建議。

今年以來,文物守護者們共計召開內(nèi)部討論會100余次,制定保護方案并推動包括洪椿坪、伏虎寺等國寶單位在內(nèi)的30余項文物修繕、修復(fù)。

據(jù)了解,近年來,研究院積極貫徹落實《峨眉山世界文化和自然遺產(chǎn)保護條例》等,圍繞《峨眉山市高質(zhì)量推進歷史文化遺產(chǎn)綜合保護利用縣域試點建設(shè)實施方案》,構(gòu)建起“保護第一、科學(xué)規(guī)劃、嚴格管理、永續(xù)利用”的文化遺產(chǎn)管理模式,通過積極向上匯報爭取,不斷優(yōu)化遺產(chǎn)保護專項資金使用,先后編制了“無梁磚殿考古”等文化遺產(chǎn)研究與保護項目十二項,積極推動龍門洞石刻保護、洗象池修繕等數(shù)十項文物保護工程落地,有效保護了一大批珍貴的文化遺產(chǎn)。

全民參與:構(gòu)建文化遺產(chǎn)保護新格局

文化遺產(chǎn)保護不僅僅是政府和專業(yè)機構(gòu)的責任,更需要全社會的共同參與。

據(jù)悉,在“保護文化遺產(chǎn)?我們在行動”主題宣傳中,峨眉山通過舉辦文物展覽、科普講座、志愿者活動和研學(xué)活動等形式,向廣大市民和游客普及文化遺產(chǎn)保護知識,增強全民保護傳承意識。

樂山游客馮欽慧表示:“以前只是覺得這些文物很漂亮,現(xiàn)在知道了它們背后的歷史價值和保護的不易,以后會更加珍惜和保護它們。”

暮色降臨,文物守護者孫道山結(jié)束了一天的工作,但他們的守護之路從未停止。在研究院的帶領(lǐng)下,越來越多的人正加入到文化遺產(chǎn)保護的行列中來,構(gòu)建起群眾參與、共同守護的大格局。

展望未來:科技賦能開啟保護新篇

面對新時代文化遺產(chǎn)保護的新要求、新挑戰(zhàn),世界文化與自然遺產(chǎn)研究院有著清晰的規(guī)劃和目標。

“未來,我們將積極推動傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技相融合,通過科技手段診斷文物的病害,再運用傳統(tǒng)工藝進行修復(fù),讓古老的技藝在新時代煥發(fā)生機。同時,我們要依托數(shù)字孿生和虛擬現(xiàn)實技術(shù)等,讓文物在全新的維度進行傳播,真正做到讓文物活起來。”峨眉山世界文化和自然遺產(chǎn)研究院副院長徐玉林表示。

今后的工作中,研究院將進一步加強與國內(nèi)外機構(gòu)的合作,加大科技投入,培養(yǎng)更多的專業(yè)人才,用科技賦能文物保護,建立更加完善的文物保護監(jiān)測體系,探索更多創(chuàng)新展示方式,讓文化遺產(chǎn)真正“活”在當下,走進大眾生活。

文化遺產(chǎn)是我們民族的根與魂,守護文化遺產(chǎn)就是守護我們的未來。峨眉山的文物守護者們用實際行動詮釋著責任與擔當,他們是文化遺產(chǎn)的忠誠衛(wèi)士,是文明傳承的重要力量。相信在全社會的共同努力下,我們一定能夠守護好這些珍貴的文化遺產(chǎn),讓它們在歷史的長河中永遠閃耀光芒。

記者:李應(yīng)林 劉俊宏

編輯:林希爾 責編:饒芬 審核:趙憶

政策解讀: